« Je veux ! » Les racines anthropologiques des crises expliquées aux nuls

Le monde est en crise, les crises se multiplient, affectant nombre d’individus, de secteurs, d’institutions, de pays. Mais au fait, pourquoi les sociétés sont-elles en crise ? Observons les animaux que la situation deviendra plus simple. Il n’y a pas de crise dans le monde animal mais juste une lutte pour la vie. Dans ce monde, tu te fais bouffer ou tu bouffes l’autre et quand c’est la saison, tu participes à l’accouplement pour assurer la pérennité de ton espèce en échangeant des chromosomes avec ta partenaire. Tu attaques ou tu fuis, pas le temps ni l’occasion de réfléchir à la crise, dans le monde animal, tu ne décides rien, si tu gagnes, tu vis, si tu perds, tu crèves.

Les sociétés d’humains se distinguent du monde animal. Les humains vivent dans des cités, s’activent, observent des cultes, des rites, des lois. Les hommes modernes ont même construit un second monde défiant les limites physiques et biologiques. Rouler plus vite qu’un guépard, voler plus loin qu’un albatros, à cent dans un avion, voir plus loin qu’un aigle, avec un télescope, parler à son ami à l’autre bout du monde… mais au fait, c’est quoi l’homme ?

Expérience. Observons deux petits d’hommes, ils ont deux ans. Plaçons-les dans cette pièce avec une dizaine de jouets. L’un s’empare d’un ours en peluche et l’autre veut lui piquer, l’un dit « non ! » Et l’autre, « je veux ! » Les mêmes quelques années plus tard, même scénario, sauf que l’un dira « je veux ton ours » et l’autre dira « c’est à moi ! »

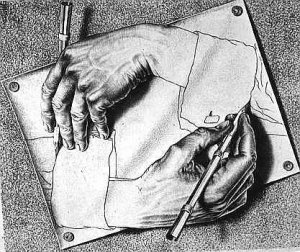

Et voilà d’où viennent tous les problèmes de l’humanité, qui ont commencé dès lors que les hommes ont commencé à dire, je veux, puis ceci est à moi. En disant je veux, ils ont imposé à l’autre d’agir selon leur désir, ainsi a commencé l’esclavage. En disant c’est à moi, ils ont créé l’un des premiers dispositifs techniques, la clôture. Mais ils n’ont pas cessé de se disputer alors ils ont inventé le droit. Comme l’a expliqué Hegel, le droit est nécessaire dès lors que l’homme fait valoir qu’il désire une chose. La loi sert à arbitrer les désirs. Mais quand parfois de nouveaux désirs naissent ou bien des situations nouvelles, alors, les lois changent. Les systèmes politiques aussi. Les hommes savent ou ne savent pas ce qu’ils veulent mais ils veulent parfois la même chose et se disputent ; ils veulent parfois des choses différentes et ils se disputent aussi. En fin de compte, l’homme n’est jamais satisfait. Il existe un déséquilibre entre ce que l’homme veut et ce que l’homme peut. Et finalement, c’est de cette différence entre vouloir et pouvoir que résultent toutes les crises.

Autrement dit, quand un individu ou un « système » veut, mais que le contexte, les moyens, les antagonismes, les contradictions font obstacle au vouloir, alors on peut être certain qu’il y a crise. Et que pratiquement toutes les crises renvoient à une constitution névrotique de l’humain, être désirant et voulant plus que ses possibilités. La grande névrose, autrement dit la passion, engendre parfois des faits historiques mais la petite névrose des vouloirs produit le plus souvent des crises. Et si un peu de sagesse pouvait être ajoutée au monde, ce ne serait pas de trop. La crise, donc, provient d’une distorsion entre ce qui est voulu et ce qui est possible. Et donc, par déduction, on trouve les deux moyens pour résoudre une crise, forcer sur les moyens pour parvenir aux objectifs fixés par le vouloir, ou bien réduire ses prétentions et limiter son vouloir une fois reconnues les difficultés tout en inventant d’autres possibles en les "voyant".

Et maintenant place aux événements actuels pour tester la thèse du je veux en tant que producteur de crises en tous genres. Saakachvili a dit je veux l’Ossétie du Sud, la Russie a dit niet et a envoyé ses chars. Les fonds de pensions ont dit, nous voulons des rendements à deux chiffres ; les banquiers ont dit, nous voulons faire du profit en prêtant aux gens et aux structures économiques ; les gens ont dit, je veux cette maison, je veux cette voiture, et je suis prêt à m’endetter ; les collectivités locales ont dit, nous voulons ces équipements, nous voulons une médiathèques, et le chef local s’est dit, pourquoi pas, si je veux caser un membre de ma famille, j’y vais et je crée un emploi ; les grands groupes industriels ont dit, nous voulons nous développer, nous voulons que nos employés produisent des tas de biens nouveaux et nous voulons que les gens les achètent ; et partout dans le monde, des vouloirs qui à un moment, trouvent en face des obstacles, des contradictions et les dirigeants disent qu’il y a crise parce que le système ne veut pas fonctionner comme ils le veulent.

Un petit détour par la politique. Ségolène Royal a dit, je veux le PS et Martine Aubry aussi. Mais Ségolène a dû revoir ses prétentions, car le PS est fait aussi de militants et d’un appareil qui ont dit, nous ne voulons pas de Ségolène à la tête. Mais celle-ci est entêtée et a dit, je veux 2012 et je le veux tellement que nous sommes en 2012. A ce stade, la philosophie laisse la place à la psychologie et n’a plus rien à dire ni statuer sur ce cas, hélas, trop courant eu égard aux dégâts provoqués dans l’entourage. Nicolas Sarkozy, autre cas de ce type mais plus maîtrisé, n’a cessé de déclarer, « je veux ! ». Le volontarisme est certes un atout, quand il rend réalisable ce qu’on croit impossible. Mais dans le contexte économique actuel, le « je veux » n’est que parole vide et déphasée du réel. On peut vouloir la croissance, le plein emploi, le pouvoir d’achat mais ce n’est pas possible parce que le système à des limites structurelles et que le monde met en compétition tous les pays. A force de vouloir et dire « je veux », Sarkozy risque d’aggraver la crise. On voit les résultats au niveau de l’Europe qui se délite et du service public de l’audiovisuel qui cette fois, est en véritable crise. On ne sait pas ce qui en ressortira. C’est un coup de poker. Car dire « je veux », sans pouvoir affirmer « je sais », c’est partir à l’aventure. C’est utile quand on s’appelle Christophe Colomb et que le monde est à conquérir, c’est sans doute stupide quand on joue l’avenir des chaînes publiques qui ont conquis leur position depuis des lustres, même si elles sont perfectibles et se sentent en crise, d’identité, sans qu’un président de la République en rajoute. Mais bon, il paraît que Sarkozy à six cerveaux alors, on peut penser qu’il sait tout. Dormez tranquilles braves gens, le président veille sur tout.

La crise financière puis la récession économique ne sont des crises que parce que les instances qui disent « je veux » ont interprété les événements comme une distorsion entre ce qu’ils veulent et ce que le système peut faire. Au lieu de se baser sur le « je peux » ils s’entêtent dans le « je veux » et notre président est bien caricatural en ayant laissé accroire qu’on peut chercher la croissance du moment qu’on veut. Econduit par le réel, notre président veut encore relancer le système, comme d’autres gouvernants. Mais c’est bien illusoire et la solution ne serait-elle pas dans l’abandon du « je veux » mais dans une posture plus sage du « nous pouvons ». « Yes we can » disait Obama. On peut beaucoup de choses et elles sont réalisables pour peu qu’on en finisse avec ce « je veux » infantile des gens et élites épris du phantasme de toute puissance. Un phantasme qui conduisit l’Allemagne de 1940 au suicide.

La crise est donc double, à la fois réelle et tangible, engendrée par les « je veux » de tous les éléments de la société, avec les antagonismes en résultant, et idéelle, en esprit, jaugée ainsi parce que le monde ne veut pas se plier au désir de ceux qui veulent le diriger ; ce constat étant valable pour les élites comme pour un simple individu qui veut diriger sa vie et qui rencontre des obstacles. La crispation sur les chiffres de la crise en dit long sur de marasme de la distorsion entre le « je veux » assorti de notes, de feuilles de route, de comptabilité, d’objectifs chiffrés, d’évaluation ; et la réalité. Pour l’instant, la récession n’est pas pire qu’en 1993 mais la manière dont est vécue cette récession par les élites et les médias qui en rajoutent et cherchent des ménages moyens pour témoigner en faveur de leur thèse, en dit long sur les obsessions contemporaines, les obsessions sur le pouvoir d’achat, les dérives névrosées des administrateurs du système, les atermoiements des analystes dans les médias, les frénésies dans les cercles dirigeant. Ceux qui mettent l’accent sur la crise ne sont pas touchés par la crise. La période que nous vivons n’est qu’un ajustement de l’économie qui ferait moins de dégâts sociaux si les gens et les élites cessaient de dire « je veux » et de se comporter comme les usagers ou maîtres d’un système qui doit leur obéir ! La crise que nous vivons est aussi celle de la servitude. Pour la résoudre, rien ne sert de servir encore plus, il faut juste briser les chaînes de la servitude. Mais encore, faut-il les voir ! Une crise peut se résoudre par un acte cognitif… parfois, et c’est possible.

Pour résumer synthétiquement, la crise est double. En premier lieu elle traduit une distorsion entre ce que veulent les gens et les élites, du pouvoir d’achat pour les premiers, des chiffres pour les seconds, et le champ de réalisation du système. Et en ce sens, il n’y a pas crise mais juste le cours d’un système complexe dont on voudrait qu’il épouse la courbe lente et sure du progrès et de la croissance. Illusion car le système se transforme et ne croît pas linéairement. En second lieu, la crise renvoie à des contradictions entre les parties qui veulent une même chose et doivent gérer cet antagonisme, par la négociation, c’est mieux que par la force. La crise est mauvaise et bonne. Mauvaise car elle s’aggrave et fragilise les gens les plus exposés, elle crée de la friction et bouffe l’énergie du système en ajoutant une pression insécuritaire sur les gens. Bonne parce qu’elle offre matière à une prise de conscience des limites du systèmes et occasions multiples pour des décisions sages et adéquates.

64 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON